1- الهزات الأولية:

حتى زمن حصول الهزة الرئيسية الأولية القوية المدمرة، فإنه أحياناً تنشأ وتحدث هزات وزلازل ضعيفة نسبياً وتكون مرتبطة بشكل رئيسي مع الهزة الرئيسية وتسمى بهزات Foreshock.

2- الهزات اللاحقة:

وهي عكس الهزات الأولية أي مجموعة من الهزات اللاحقة للهزة الرئيسية والمرتبطة معها وتسمى بـ Aftershock ولها نوعان الإرتدادية والمتحرضة.

كلما كانت الهزة الرئيسية قوية فإن الهزات اللاحقة ستكون أكثر شدة من حيث مستوى الهزات، كما أنه تم التأكيد أنه كلما كانت بؤرة الزلزال موجودة على عمق منخفض فإن الهزات اللاحقة ستحدث غالباً باحتمالية أكبر وبأعداد أكبر .

1-2- الهزات الارتدادية:

هي الهزات التي تحدث على نفس الصدع الذي حدث عليه الزلزال الرئيسي أي أن الهزات التي تحدث على صدع شرق الأناضول هي ارتدادية للزلزال 7.8 الذي حدث يوم ستة شباط 2024 والهزات التي تحدث على صدع شارداك هي هزات ارتدادية للزلزال 7.5 الذي حدث يوم ستة شباط أيضا كما أن الهزات التي تحدث على صدع إنطاكية هي ارتدادية للزلزال 6.3 الذي حدث يوم عشرين شباط 2024 أما الهزات التي تحدث على الصدوع والمنظومات الصدعية الأخرى فهي هزات متحرضة عن الزلازل الرئيسية أي أن الهزات التي تحدث على صدع اللاذقية كلس او القوس القبرصي او صدوع الانهدام العربي أو أي صدوع أخرى غير التي حصلت عليها الزلازل الرئيسية هي هزات متحرضة ولا يوجد ما يدعى هزات محرضة او تفريغية ومن المعروف أن الهزات الارتدادية يجب أن تحقق قانون باث والذي يقول بأن الهزة الارتدادية الأولى يجب أن تكون بقدر أقل من الزلزال الرئيسي بمقدار 1.1 أو أكثر بقليل وقانون أوموري الذي يقول أن الهزات الارتدادية تتخامد مع الزمن، كما اننا نستطيع ادراج الأحداث 7.8 و7.5 و 6.3 ضمن مفهوم الزلازل ذات البؤر المتعددة وهي حدثان او ثلاثة أحداث أو أكثر تقع في نفس نطاق التمزق الصخري وتحدث بفارق زمني بسيط لا يتجاوز الثواني وقد يصل الى عدة ساعات أو فترة زمنية طويلة اشهر ربما ويكون الحدثان متقاربان بالقدر حيث الفرق بينهما لا يحقق قانون باث وانما بحدود 0.3 او 0.4.

2-2- الهزات المتحرضة:

تعتبر الزلزالية المتحرضة إحدى أهم موضوعات السيسمولوجيا المعاصرة ومن أكثر الموضوعات متعة في الدراسة، لأنها تمثل مؤشراً حقيقياً عن النظام الزلزالي للنطاقات النشطة زلزالياً، حيث تظهر على شكل زلازل نتيجة تحرر واطلاق الاجهادات المرنة والتشوهات الفعالة.

للزلزالية المتحرضة تاريخها الخاص. في البداية، لوحظ ظهورها في مناطق الزلازل الكبيرة ومن ثم في مناطق السدود الصنعية ومواقع المناجم الخاصة بالثروات المفيدة (النفط، الغاز، ماء،….)، وفي أماكن التفجيرات النووية تحت الأرضية وكذلك حقن سوائل النفايات والهجوم بالصواريخ البالستية والقنابل الفراغية حيث أن التحريض هو التأثير على جزء محدد من قشرة الأرض والذي يسبب هزة صغيرة أو يسبب زلزالاً.

في نهاية القرن التاسع عشر بات علم السيسمولوجيا وبتأثير الرصد الآلي وبالاعتماد على علوم الاحصاء والجغرافية والتصوير مفهوما وأصبح علماً فيزيائياً حقيقياً، وبسبب زيادة ارتفاع مقدار حساسية الأجهزة الآلية التي تقيس وترصد الهزات الأرضية زادت أعداد وأرقام الهزات المسجلة، وكذلك تبدلت أساليب دراسة الزلازل وأصبحت علوم الزلازل الحديثة تعتمد على السيسمولوجيا الإحصائية ومبادئ الاحصاء الرياضي، الأمر الذي سمح بوضع مبادئ التحليل النظامية للهزات والظواهر خفيفة الحدوث.

التأثير المتبادل للبؤر الزلزالية المرصودة والمصنفة في فترة زمنية قصيرة (سابقة ولاحقة) تم دراسته وبشكل جيد من قبل العديد من الباحثين.

إن تحليل المعطيات الاحصائية الزلزالية في أوروبا وحوض المتوسط وآسيا الوسطى أدى إلى بعض القوانين:

الزلازل الحادثة بقدر M≥5 يكون تأثيرها واضح على الزلزالية في منطقة حدوثها حيث يظهر من بعد حدوث الزلزال وخلال 5-10 أيام و يكون هذا التأثير متمثلاً بزيادة الهزات الزلزالية بشكل كبير وفي أماكن متباينة والتي تقبل على أنها أحداث متحرضة من الزلزال ذاته والتي تستمر لفترة طويلة، وكقانون يمكن القول بأن الأحداث المتحرضة تحدث في نطاق النشاط السيسمي.

وأن العامل المسبب لحدوث الزلازل المتحرضة هو إحداث الخلل في التوازن لنظام الطبقات والصخور والذي يؤدي إلى زيادة عمليات النشاط السيسمي.

درس العلماء الأرمن الزلزالية المتحرضة في الجمهورية الأرمينية والدول المحيطة بها وقد أشاروا إلى أن النطاق السيسمي بين الصفائح الأوروبية والعربية هو نطاق نشط جدا وعليه فإن الزلازل المتوقع حدوثها ضمن هذا النطاق يقدر ب M≥7 و هو يحرض زلازل أخرى، على نفس الصدع ومن دون الأخذ بعين الاعتبار البعد لأن الصدع كلّ واحد متكامل.

وعلى فرض وجود البنية البلوكية النشطة في نطاق التصادم فإنه تحول وتبدل الاجهادات على مسافات كبيرة ينشأ ليس فقط من التحريض الناتج على أي صدع بل أيضاً من حركة البلوكات المكروية الناشئة في حقل الاجهاد الاقليمي والذي يتجسد بإزاحة وذلك اعتباراً من طرف البلوك.

في نطاق التصادم كل بلوك من البنية البلوكية النشطة يوجد في حقل الاجهادات الاقليمية. وهذا يعني أن كل ميكرو بلوك نشط سوف يملك طاقة كامنة لحظية والتي تراكمت خلال الزمن.

الطاقة الكامنة متوزعة بشكل غير متجانس في كل بلوك من البلوكات، حيث أن الاجهادات الإضافية تكون متراكمة والطاقة المتراكمة في حدود البلوكات تملك قيماً إضافية.

كذلك يتميز كل ميكرو بلوك بمستوى طاقي حدي للتشوه والذي يكون متعلقاً بنمط وخصائص الصخور (المواد) المكونة للبلوك النشط.

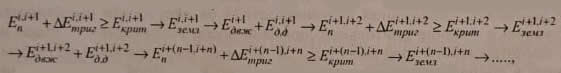

يخضع الزلزال المتحرض في المسافات البعيدة، ضمناً لخورازمية رياضية (خاصة بالتوقع الرياضي) تأخذ الشكل(1).

الشكل(1)

إن المعادلة المعبرة عن الخوارزمية تظهر مايلي:

عندما تكون في حدود البلوكات النشطة (i)و(i+1) الطاقة الكامنة في حدود مستوى ما قبل الحدي فإنه عندئذ الإجهادات الإضافية والتي تتشكل بسبب التحريض يمكن أن تسبب تضخماً في الطاقة الكامنة وذلك في نطاق حدود البلوكات (i) و (i+1) وذلك للوصول إلى المستوى الحدي والذي بدوره سوف يسبب التصدعات وهذا يعني بأن الزلزال سيقع ويحدث.

إزاحة البلوك النشط (i+1) وانتشار التشوه الديناميكي سيسبب في حدود البلوك (i+1) زيادة في الاجهاد.

هذا يعني أنه في حدود البلوكات (i+1) و(i+2) من ذلك النطاق والذي يملك مستوى طاقة كامنة قدرها غير مكتمل (أي ما قبل حدي) سوف يتراكم فيه الاجهاد الإضافي والذي يمكن أن يكون محرضاً لزلزال قادم متوقع.

وهكذا فإن الخوارزمية تعبر خطياً عن ظاهرة السيسمية المتحرضة، وهي تجسد بحد ذاتها سلسلة دائمة الاستمرار.

البعد بين الزلزال وبين نطاق الليتوسفير المتحرض يكون مرتبط بحجم البلوكات المكروية النشطة وبمقدار مستوى الطاقة الكامنة ما قبل الحدية المتراكمة والتي تتواجد على حدود البلوكات المكروية.

أخيرا نشير إلى أن قدر الزلازل المتحرضة وزمن حدوثها تكون مرتبطة دائماً بمقدار الاجهادات الحدية المتراكمة ضمن البلوكات الصخرية.

وفي تلك الحالة عندما قيمة الطاقة اللازمة للازاحة الناشئة تكون غير كافية(صغيرة)، لرفع الطاقة الكامنة الموجودة في أطراف البلوك إلى مستواها الحدي، فإنه لزاما علينا الانتظار بعض الوقت لكي يصل إلى القيم الحدية بالزلزال المتحرض القادم، أو حتى تتراكم الطاقة الكامنة وصولا إلى مستواها الحدي بالطرق الطبيعية.

طبعاً الخورازمية من غير الممكن إيجادها بشكل رياضي ثابت ونهائي لاسيما أن كل حدث زلزالي متحرض هو حدث له خصائص مختلفة عن الحدث الآخر.