إن التحضير الجيد والدراسة الدقيقة للخطر الزلزالي يمكن أن تساهم وبشكل جذري بتخفيض آثاره الكبيرة من خلال عدم السماح للكارثة بأن تدمر كل شيء، وهذا التحضير يتضمن ثلاثة نقاط رئيسية وكل منها تتشعب إلى مجموعة من النقاط وهذه النقاط هي:

– تقييم مصدر الخطر السيسمي (Seismic Hazard).

– تقييم الخطر السيسمي (Seismic Risk).

– التخفيض المبرمج للخطر السيسمي.

إن تطبيق النقاط السابقة سيخفض حتما آثار الكارثة الزلزالية بشرط أن يترافق التطبيق بنشر الثقافة الزلزالية لدى الشعب مع الأخذ بعين الإعتبار جميع الدروس المستقاة من تجارب الدول الأخرى المضروبة بالزلازل الكارثية.

مصدر الخطر السيسمي (Seismic Hazard):

هو مصدر خطر الزلازل القوية والتي تكون مرتبطة مع عامل البنى الجيولوجية المعقد، أي مع الكتل الصخرية والصفائح والفوالق، ويعد العامل الأشد قوة هو عامل البنى الجيولوجية التي تملك طبيعة إقليمية، حيث أن مصدر الخطر السيسمي يشغل مساحات واسعة وهائلة على شكل نطاقات سيسمية حيث تعيش شعوب متنوعة ومتعددة.

إن مصدر الخطر السيسمي يشكل تهديدا حقيقيا على حياة الناس القاطنين في المنطقة النشطة تكتونيا وعلى ممتلكاتهم، وبمعنى آخر فإنه يشكل البيئة الحاضنة والمولدة للخطر السيسمي (Seismic Risk).

الخطر السيسمي (Seismic Risk):

هو الخسارة المحتملة للشعوب والحكومات من جراء الزلازل.

إن تقدير مصدر الخطر السيسمي والخطر السيسمي يكون مرتبط بعاملين أساسين، هما:

– العامل العلمي

– العامل المدني والحكومي

1- العامل العلمي:

ويخضع للمعايير الدولية والموافقة لاستخدام قاعدة بيانات منظمة عن المعطيات الجيولوجية التكتونية الزلزالية للمناطق المدروسة والمتضمنة لمساحات كبيرة لعدد من الدول المتجاورة، وكذلك لاستخدام تقنيات التكنولوجيا العالية والمتطورة من أجل تقدير مصدر الخطر السيسمي وتقييم وتقليل الخطر السيسمي.

2- العامل المدني والحكومي:

وهو درجة اهتمام الحكومة والشعب بالمعلومات والمعطيات حول مصدر الخطر والخطر السيسمي حيث أن الإرادة الحقيقية عندما تتوفر لدى الحكومات سوف يصبح العامل العلمي ذو فعالية ومردود كبير وذلك من خلال تأمين أمان المواطنين وحمايتهم ويتجلى دور هذا العامل بالدعم المادي والقانوني من خلال سن التشريعات والقوانين والحرص على التطبيق الشامل والكامل لهذه القوانين دون استثناءات.

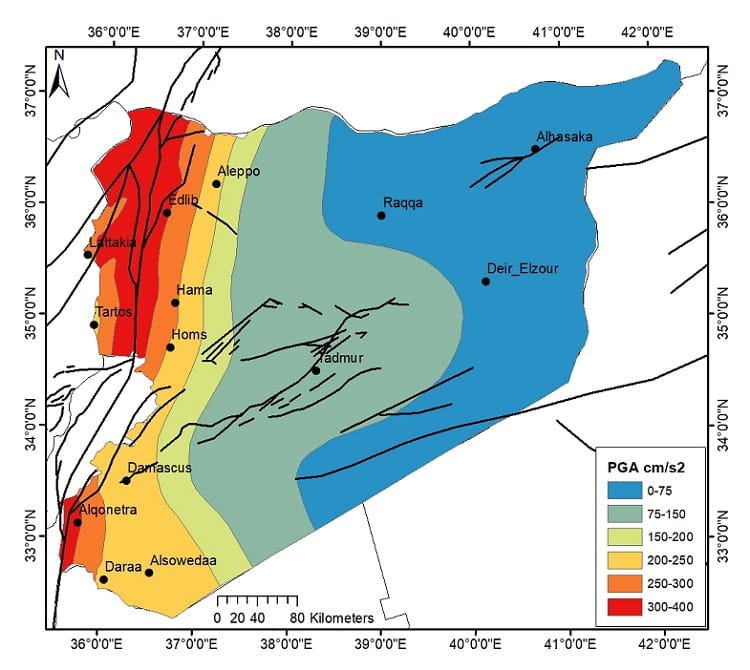

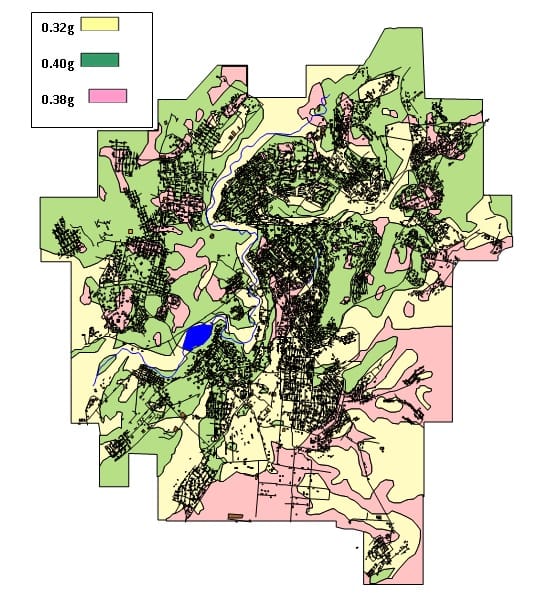

يبين الشكل(1) خريطة خطوط تساوي قيم التسارع الأرضي الأعظمي لفترة تكرار زمنية 475 سنة على الطبقة الصخرية الصلبة المستعملة في الطريقة الستاتيكية المكافئة حسب الكود العربي السوري.

الشكل(1)

تقييم مصدر الخطر السيسمي (Seismic Hazard):

أن تقدير الخطر الزلزالي، ومصدره هو أساسا جهد تنبؤي غايته محاولة توقع امكانيات وتأثيرات ومصادرالزلازل في السنين القادمة، وذلك بحد ذاته هو موضوع مطروح لكل الشكوك والأخطاء كأي علم تنبؤي.

فمصدر الخطر الزلزالي كما ذكرنا سابقا هو الظاهرة الطبيعية بحد ذاتها أي اهتزاز الارض، حركة الفالق، التميع، الانهيارات، الانهيالات، الانزلاقات، أمواج المد وغيرها والتي تشكل أساس الخطر.

لتقدير مصدر الخطر الزلزالي العديد من الأنماط والأنواع المختلفة، مثال: إن خريطة الفوالق ذات النشاط الكبير هي نمط بسيط لتقدير مصدر الخطر الزلزالي، وكذلك تكون خريطة النشاط الزلزالي (زلزالية منطقة)، وبجمع هذه الخرائط مع البارامترات الأخرى يمكن أن تنتج خرائط تمنطق زلزالية والتي تحدد درجات مختلفة لمصدر الخطر الزلزالي.

و على ذكر الفوالق النشطة فأنه من السذاجة في بعض الأحيان ان نفترض بأن جميع الفوالق هي أما نشطة أو خاملة، وبأن المناطق المجاورة للفوالق النشطة هي أيضا خطرة والمناطق المجاورة للفوالق الخاملة هي آمنة. ولسوء الحظ فإن الطبيعة ليست بهذه البساطة. أحد النتائج الاساسية لدراسات حقل النيوتكتونيك في العقدين الماضيين قد وثقت بأن الفوالق لها جميع درجات النشاط: بعضها مثل فالق سان أندرياس في كاليفورنيا وفالق شمال الاناضول في تركيا تنتج زلازل كبيرة مرة كل بضع مئات السنيين، وغيرها مثل فالق دكسي فالي في نيفادا ينتج زلازل كبيرة على أجزاء منه مرة كل بضع آلاف أو حتى عشرات آلاف السنيين، أيضاً أنه من الواضح بأن معظم الفوالق لها درجة نشاط عالية ولكن تنتج فقط زلازل ضعيفة، وبالتالي فإن التفريق بين الفوالق النشطة والخاملة هو تبسيط نادرا ما يكون مفيدا كفاية. لذلك كان التأكيد الأخير من المجمعات العلمية على استخدام مصطلح تحديد درجة النشاط للفوالق بدل فوالق نشطة وخاملة.

وفي السنوات الأخيرة ظهرت تعاريف محددة ومختلفة ترتبط بنشاط الفوالق. مثلاً: اللجنة التنظيمية النووية الامريكية على الأقل وحتى فترة قريبة كانت تعرف فالق محتمل بأنه ذلك الفالق الذي عانى من تمزق سطحي مرة في 35000 سنة أو أكثر من مرة في 500000 سنة، بالإضافة إلى بعض المعايير الأخرى. وبشكل مشابه فإن ولاية كاليفورنيا في التشريع المتعلق بالأبنية المجاورة لخطوط الفوالق يعرف الفالق النشط بأنه الفالق الذي له ازاحة سطح هولوسينية. بمعنى أن له إزاحة في الـ 10,000 سنة الماضية (هارت 1980).

يبين الشكل(2) خريطة خطوط تساوي قيم حركة الأرض الزلزالية الأعظمية(المعامل S1) للدور 1 ثانية مقدرة بالسنتيمتر على الثانية مربع لفترة تكرار زمنية 475 سنة المستعملة في الطريقة الستاتيكية المطورة حسب الكود العربي السوري.

يبين الشكل(3) خريطة خطوط تساوي قيم حركة الأرض الزلزالية الأعظمية(المعامل Ss) للأدوار القصيرة 0.2 ثانية مقدرة بالسنتيمتر على الثانية مربع لفترة تكرار زمنية 475 سنة المستعملة في الطريقة الستاتيكية المطورة حسب الكود العربي السوري.

الشكل(2)

الشكل(3)

ما هي إمكانية حدوث تصدع “جديد”؟

أحيانا يكون دور التصدع الجديد كبير في تقديرات المخاطر، لذلك يستطيع الجيولوجي أن يكون واثقا بشكل كامل من أن الفالق الجديد سوف لن يتمزق من خلال صخور غير محطمة سابقا وذلك من خلال السجل التاريخي لحدوث الزلازل. مع بعض الاستثناءات. أيضا إن إمكانية (احتمالية) حدوث فوالق أساسية جديدة في موقع ما تكون معدومة فعليا، ما لم تكن فعلا ضمن نطاق فالقي معقد ونشيط جدا. لا سيما أن الأدلة العلمية تؤكد بأن الفوالق تنشأ كشقوق صغيرة ومن ثم تتطاول وتنتشر خلال تتابع الزلازل أو حوادث الاجهاد (التوتر)، ففالق الألبان في نيوزلندا كمثال، لم ينشأ مرة واحدة خلال زلزال ما قبل تاريخي عملاق. ولكنه قد نشأ كشقوق صغيرة تطاولت واتحدت بشكل تدريجي خلال الزمن الجيولوجي ليشكل فالق بطول 1000كم كما نراه اليوم.

ومن هنا فإن تقييم مصدر الخطر السيسمي يشمل التقييم الآني المرحلي والتقييم طويل الأمد، وتأتي أهمية تقييم مصدر الخطر السيسمي من خلال تأمينه للتطور الممنهج والمبرمج والمستقر للدول المتواجدة في النطاقات السيسمية النشطة.

– التقييم طويل الأمد : يعتمد على دراسة التأثير السيسمي الأعظمي المحتمل في نقاط المنطقة المدروسة من أجل فترات زمنية طويلة نسبيا حيث عمر تكرار الهزة (50، 100، 500، أكثر من ذلك)، إن نتائج ومعطيات تقييم مصدر الخطر السيسمي طويلة الأمد تستخدم من أجل الإشادة الأمنة لمنشآت الري والمنشآت العمرانية والمنشآت الصناعية الضخمة كما لها دور في الحفاظ على حياة الناس و مملتلكاتهم الشخصية .

إن تقييم مصدر الخطر الزلزالي طويل الأمد يتضمن إنجاز ما يلي :

– خرائط التمنطق السيسمي(Seismic Zonation) 500000:1 إلى 5000000:1: والتي تظهر مستوى التأثير السيسمي الأعظمي على مساحات كبيرة.

– خرائط التمنطق السيسمي الأصغري(Seismic Microzonation) 5000:1 إلى 25000:1: والتي تظهر تبدلات و تغيرات التأثير السيسمي ( زيادة أو نقصان) المرتبطة بطبيعة التربة والشروط الجيولوجية المحلية وذلك في حدود المناطق السكنية وحدود المنشآت ذات الأهمية الخاصة كمنشآت البنية التحتية (طرق، جسور، مطارات، سدود، محطات طاقة، أنفاق، تمديدات أنابيب ضخمة …. إلخ).

يبين الشكل(4) خريطة خطوط تساوي قيم التسارع الأرضي الأعظمي لسورية ولبنان والأردن وفلسطين لفترة تكرار زمنية 475 سنة على الطبقة الصخرية الصلبة حسب بيانات مشروع تخفيف الخطر الزلزالي العالمي GSHAP.

الشكل(4)

التمنطق السيسمي (Seismic Zonation):

لقد ذكرنا أن التمنطق السيسمي هو أحد أنواع التقييم طويل المدى وينجز لأجل منطقة ما ويتحدد بخرائط تمثل التسارع الأعظمي المحتمل لسطح القشرة الأرضية اويمثل عليها الشدة العظمى المحتملة للتأثير السيسمي والمقدرة بالبال (نقطة)، حيث توصل النقاط المالكة لذات قيمة التسارع أو الشدة بكونتور واحد ومن ثم تلون الخريطة بألوان مختلفة حيث اللون الفاتح يدل على مصدر خطر منخفض أما الغامق فيدل على مصدر خطر شديد وخرائط التمنطق هذه الخرائط عادة ما تأخذ المقاييس (1/500000، 1/5000000) حيث أن مقياس الخريطة يكون مرتبطا ومتعلقا بمقاسات المنطقة المدروسة من جهة وبقاعدة البيانات المتوفرة عن المنطقة من جهة أخرى.

إن تاريخ البدء بإنشاء خرائط تمنطق أو كما تسمى خرائط تقييم مصدر الخطر السيسمي (Seismic Hazard) كانت قد بدأت منذ العام 1884 وذلك عندما اقترح و. ريليه إنشاء خريطة لإحصاء الزلازل المختلفة الشدة والحادثة في نطاق منطقة معينة حيث تقسم المنطقة إلى مربعات متساوية وتحمل عليها الزلازل، ومن بعد ذلك بدؤا في الصين والإتحاد السوفيتي وأوروبا الغربية البحث والتقصي عن طرائق مختلفة للتمنطق والتي تكون معتمدة أساسا على المعطيات الزلزالية الآلية والمعطيات الزلزالية التاريخية وهكذا فإنه اعتمد نمطين أساسيين من المبادئ لتققيم مصدر الخطر:

– إن بعض الزلازل ذات القدر العالي الحادثة في الماضي ستملك تكرارية دورية في المستقبل.

– المناطق المتماثلة من الناحية البنيوية والتكتونية ستملك نشاطا سيسميا متماثلا.

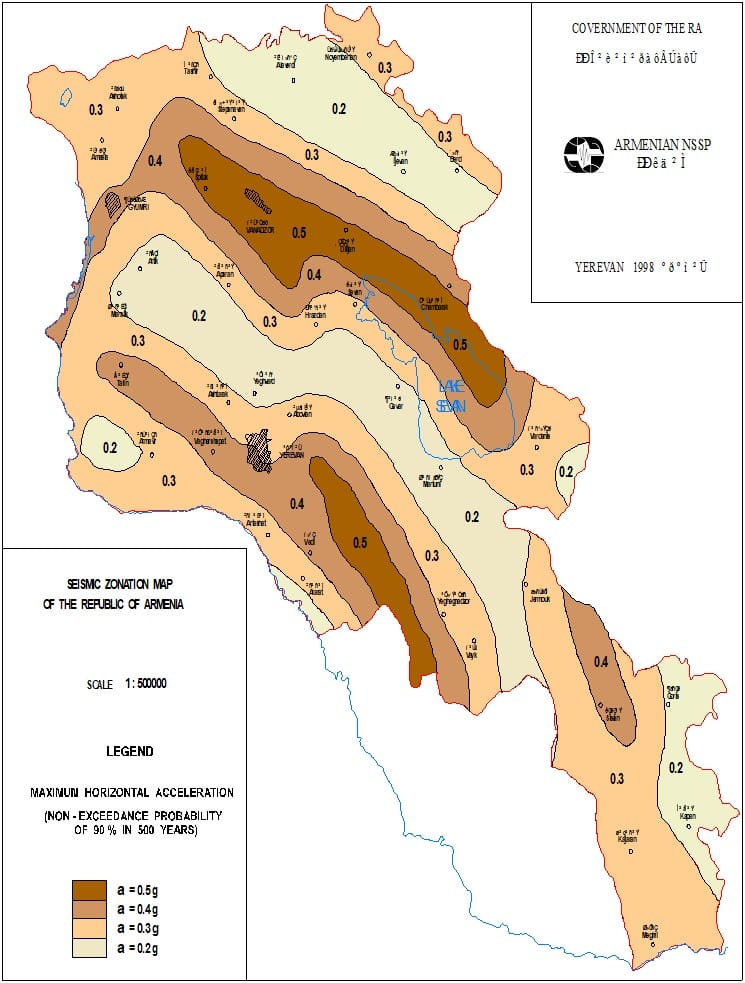

من بعد كارثة زلزال سبيتاك في الجمهورية الأرمنية وفي الفترة الممتدة ما بين أعوام 1995- 1998 وبالاعتماد على المعطيات الجيولوجية الجديدة المتوافرة وعلى التكنولوجيا العالية تم إنجاز الخريطة الاحتمالية للتمنطق السيسمي لكامل رقعة الجمهورية الأرمنية والبالغة ما يقارب 30000 كم مربع والموافقة لجميع المعايير الدولية المتبعة في هذا المجال وسلمت بدورها إلى وزارة الإدارة المحلية لاستخدامها في كودات البناء المقاوم للزلازل، الشكل (5) حيث أن هذه الخريطة أنشئت على أربعة مراحل رئيسية:

أولا: إنشاء قاعدة بيانات عالية التنظيم والدقة والتي تتضمن:

1- سجل زلزالي لجميع المناطق ولجميع المراحل والفترات (الآلية الحالية،الآلية، الآلية المبكرة التاريخية، ما قبل التاريخية)

2- معطيات جيولوجية

3- معطيات بنيوية وتكتونية حديثة

4- معطيات جيوفيزيائية من دراسات جديدة وتم تحليل هذه المعطيات وفق برامج حاسوبية حديثة الأمر الذي سمح بتحديد موديل أحزمة بؤر (الكمون والجهد) الزلزالي.

الشكل(5)

ثانيا: تحليل ودراسة موديل بؤر الجهد الزلزالي وتحديد الأحزمة وذلك بتقدير الجهد والكمون السيسمي الأعظمي (القدر الأعظمي).

ثالثا: تقدير قانون تخامد الحركات القوية لسطح الأرض في النطاقات المحددة لبؤر الجهد الزلزالي.

رابعا: حساب مصدر الخطر الزلزالي بالإحتمالية الكبرى لنطاقات بؤر الجهد الزلزالي لكامل المنطقة المدروسة وذلك بتقدير التسارع الأعظمي المحتمل لسطح الأرض لأجل الفترة الزمنية المعطاة في كل نقطة من المنطقة المدروسة.

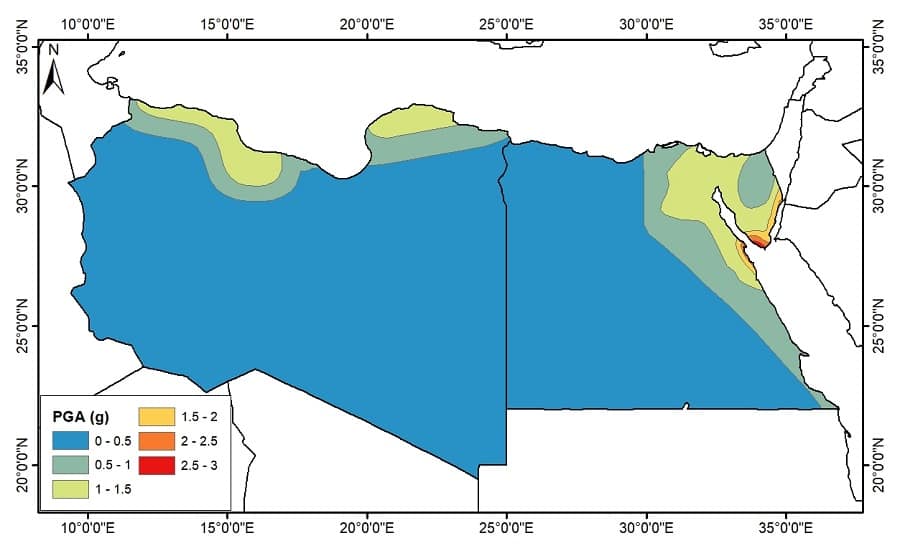

يبين الشكل(6) خريطة خطوط تساوي قيم التسارع الأرضي الأعظمي لمصر وليبيا لفترة تكرار زمنية 475 سنة على الطبقة الصخرية الصلبة حسب بيانات مشروع تخفيف الخطر الزلزالي العالمي GSHAP.

الشكل(6)

التمنطق الأصغري (Seismic Microzonation):

إن التمنطق السيسمي الأصغري يملك تاريخا أطول وأكبر من التمنطق السيسمي، حيث أنه بدأ بالتطور كمفهوم في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك منذ العام 1839 وذلك في دراسات فيتسي ومن ثم ظهر و تطور أيضا في دراسات ريد وذلك في العام 1910 وكذلك في دراسات بيسون في العام 1934 وأخيرا في دراسات ريختر و ذلك في العام 1954.

أما في اليابان فإن هذه الدراسات قد بدأت بالتطور والتبلور في العام 1962 من خلال دراسات كاناي وفي العام 1970 من خلال دراسات آكي. وفي الاتحاد السوفيتي فإنها بدأت في العام 1938 من قبل العالم فلاديمير تسشخير وتطورت بشكل كبير في العام 1962 وذلك على يدي البرفسور ميدفيديف والذي إبتكر طريقة (اختلاف السرعات الموجية)، وفي الأعوام 1977 و1984 طور كل من البرفسورين نازاروف وكارابيتيان طريقة ميدفيديف دون أن يغيروا أو يبدلوا في محتواها.

أما في الجمهورية العربية السورية فقد بدأت فكرة دراسة التمنطق الأصغري منذ العام 2008 باستخدام طريقة ناكامورا اليابانية .

التمنطق الأصغري ضروري من أجل تقدير مقدار التبدل والتغير في الأثر السيسمي والذي ينشأ من الارتباط بالشروط والخصائص الجيولوجية المحلية للموقع المدروس .

نمو الأثر السيسمي (Seismic Effect) يكون موافقا للتصورات العصرية الحديثة ويحدث بسبب توافق عدة عوامل يكون الأكثر أهمية بينها :

– التركيب الليثولوجي للتربة.

– سماكة الطبقات.

– هندسة التشكيلات الجيولوجية.

– الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للصخور التي تتواجد أعلى المقطع الجيولوجي في 30 متر الأولى من الطبقات السطحية.

– طبوغرافية السطح.

– موقع المنطقة المدروسة بالنسبة لحزام بؤرة الزلزال.

وهذا يعني أن الأثر السيسمي ينمو بشكل حاد من صخور الجذر والأساس (بازلت- غرانيت….) وبإتجاه الصخور الرسوبية (الحجر الرملي – الرمل الغضاري…) ويكون مرتبطا بشكل كبير بسماكة التشكيلات الرسوبية فبقدر ما تكون طبقة الصخور الرسوبية سميكة بقدر ما ينمو الأثر السيسمي.

التشكيلات الجيولوجية المتواجدة عند السطح (الترب) وحسب الخصائص الفيزيائية الميكانيكية تقسم إلى أربع مجموعات، والتي منها يكون الأكثر ملاءمة ومناسبا مجموعة الترب الأولى (حيث يكون نمو الأثر السيسمي محدودا جدا) أما الأكثر ضررا فهي ترب المجموعة الرابعة (حيث يكون نمو الأثر السيسمي أعظميا). إن صخور المجموعة الأولى توصف بالكثافة الكبيرة وبالمتانة على عكس المجموعة الرابعة والتي توصف بالكثافة المنخفضة وبالهشاشة، كما أنه بقدر ما تكون اختلافات الخصائص الفيزيائية والميكانيكية للصخور المتواجدة عند السطح كبيرة بقدر ما تكون التبدلات والتغيرات السيسمية كبيرة.

كذلك فإن تبدل الأثر السيسمي وتغيره يكون مرتبطا ومتعلقا بالشكل الهندسي للتشكيلات الجيولوجية المتواجدة عند السطح، و جود التداخلات ذات الإختلاف الكبير بالخصائص الفيزيائية الميكانيكية يمكن أن يخلق أثرا قويا للأثر السيسمي وعلى حساب التشوه والإستقطاب للأمواج السيسمية المنتشرة من بؤرة الزلزال .

طبوغرافية سطح الأرض (هضاب، تلال، مضائق) تزيد من التأثير السيسمي.

يهتم الباحثين والمصممين والمخططين الهندسيين بدراسة تبدلات الأثر السيسمي ضمن المجال الدوري (0.2, 20) هرتز ويستخدمون الطرائق المختلفة والمتعلقة بالأمور التالية :

1- أهمية المنطقة المدروسة من اجل التخطيط الحكومي .

2- بدرجة تحضر المنطقة.

3- الزمن الازم لإيجاد حلول المسألة المطروحة للبحث .

4- المقدرة المالية والمخصصات المادية المؤمنة لإتمام البحث.

جميع طرائق التمنطق السيسمي الأصغري (Seismic Microzonation ) يجب أن تنتهي بتشكيل خرائط والتي عليها تفصل المناطق بالاعتماد على تبدلات التسارع الأعظمي للترب كما يشار عليها إلى دورية التردد السائد الشكل(7) يبين خريطة التمنطق السيسمي الأصغري لمدينة يريفان عاصمة الجمهورية الأرمنية.

من أجل التمنطق السيسمي الأصغري عادة ما يستخدم :

– نتائج تحليل المعطيات الموجودة سابقا عن منطقة الدراسة .

– نتائج الأعمال والدراسات الحقلية الحالية لمنطقة الدراسة .

– موديلات النمذجة الرياضية الرقمية وحسابات تبدل المعاملات الأساسية للتأثير السيسمي.

إن إجراء دراسة التمنطق الأصغري وبأي طريقة أو إسلوب تتطلب كل من العلوم والمعارف التالية:

– مقطع جيولوجي للمنطقة المدروسة وذلك من النقطة الموجودة على السطح وحتى عمق 30م.

– تبدلات الأثر السيسمي لمرور الأمواج السيسمية ضمن المقطع الجيولوجي سابق الذكر.

بنية المقطع الجيولوجي قرب السطح تتحدد بالطرائق التالية:

1- الدراسات الجيوفيزيائية والهندسية الخاصة للمنطقة وجيولوجيتها وبعمق 30م وذلك بهدف معرفة الانتشار التفصيلي للتشكيلات الجيولوجية في المنطقة .

2- عن طريق حفر الآبار والحفر الاستكشافية والتي تسمح بالتقدير بالشكل الصحيح لحدود الطبقات وتقدير الخصائص الميكانيكية والفيزيائية للصخور.

3- المستخرجات الجيولوجية في منطقة الدراسة بمقياس 1/5000 و1/25000 والتي غايتها تحديد درجة نشاط الفوالق والتي ترتبط معها البؤر الزلزالية .

4- المستخرجات الجيولوجية من منطقة الدراسة بمقياس 1/5000 و1/25000 ودراستها من الناحية الجيولوجية الهندسية والتي غايتها التقدير الصحيح لأشكال الترب المتواجدة .

تقدر تبدلات الأثر السيسمي وتحدد إما بالدراسات الحقلية أو بطرائق النمذجة الرقمية الرياضية:

– الدراسات الحقلية: تنجز وتتم باستخدام الأكسيلومتر، وبتسجيل طيف تسارعات الترب وبطريقة الدمج النسبية الطيفية للتشكيلات الرسوبية ولتكشفات صخور القاعدة، وفي هذه الحالة من الضروري تجميع ما يزيد عن 5 أحداث زلزالية من التسجيلات الإحصائية المناسبة وبالأخذ بعين الإعتبار ندرة و قلة الأحداث السيسمية غالبا ما نستخدم آلالات إهتزازية ضخمة من أجل تحريض أمواج مشابهة للأمواج السيسمية، وغالبا ما يستخدمون طريقة (ميكروسيسم) أي طريقة الضجيج السيسمي بما أنه وعلى الدوام يوجد ضجيج سيسمي طبيعي وضجيج صنعي (الرياح، حركات النقل والسير، …..إلخ)، طريقة الضجيج طبقت على نحو واسع جدا في اليابان تحت اسم طريقة ناكامورا إلا أن العلماء اليابانيون لم يكتفوا بهذه الطريقة أي طريقة تسجيل أمواج الضجيج بل وبهدف دراسة تبدلات الأثر السيسمي بشكل دقيق ابتكروا طريقة دراسة بنية المقطع الجيولوجي للمناطق المدروسة وذلك لأن مدنهم كبيرة وذات كثافة سكانية عالية ومزدحمة على الدوام حيث أصبح من المحال تطبيق وإنجاز الدراسات الجيوفيزيائية وكذلك حفر الآبار والسبور وكذلك وضع الخرائط الهندسية والجيولوجية، وهذه الطريقة ذات تطبيق واسع في الجمهورية الأرمنية واليابان .

– طريقة النمذجة الرياضية الرقمية لنمو الأثر السيسمي: إن هذه الطريقة مطبقة على نحو واسع في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يستخدم برانامج تسمح بتقدير نمو وزيادة الأثر السيسمي لسطح الأرض ودراسة جميع الصفات الطيفية، إن جوهر الطريقة الرقمية يكمن في حل المسألة بشكل مباشر وذلك لأن المقطع الجيولوجي المنشأ بطرائق (نظرية أو عملية) يعطي أكسيلوغرام (نحصل عليه بطرائق نظرية أو من الملاحظات على صخور الأساس أو القاعدة، ومن ثم تحسب بالجزء العلوي للمقطع تبدل مكان الموجة السيسمية المبدئية المارة بخط الأساس).

تقييم الخطر السيسمي (Seismic Risk):

يقدر الخطر السيسمي بالدرجة الأولى بالاعتماد على مستوى ومقدار الخطر السيسمي للأبنية والمنشآت وبمقدار الكثافة السكانية وبالساعات أو الزمن الذي سيحدث فيه الزلزال (صباحا، مساء، ليلا) واحتمالية حدوث الحرائق وبمقدار المواد السامة المنبعثة والمتدفقة إلى الوسط المحيط وكذلك الانبعاث الغازي والمواد خطيرة الانفجار والإنزلاقات والإنهيارات الأرضية والانهيارات الثلجية وتهدم وانهيار السدود والمسطحات المائية ودمار المراكز الإدارية والحكومية الهامة اللازمة لإدارة الأزمة أثناء الكارثة.

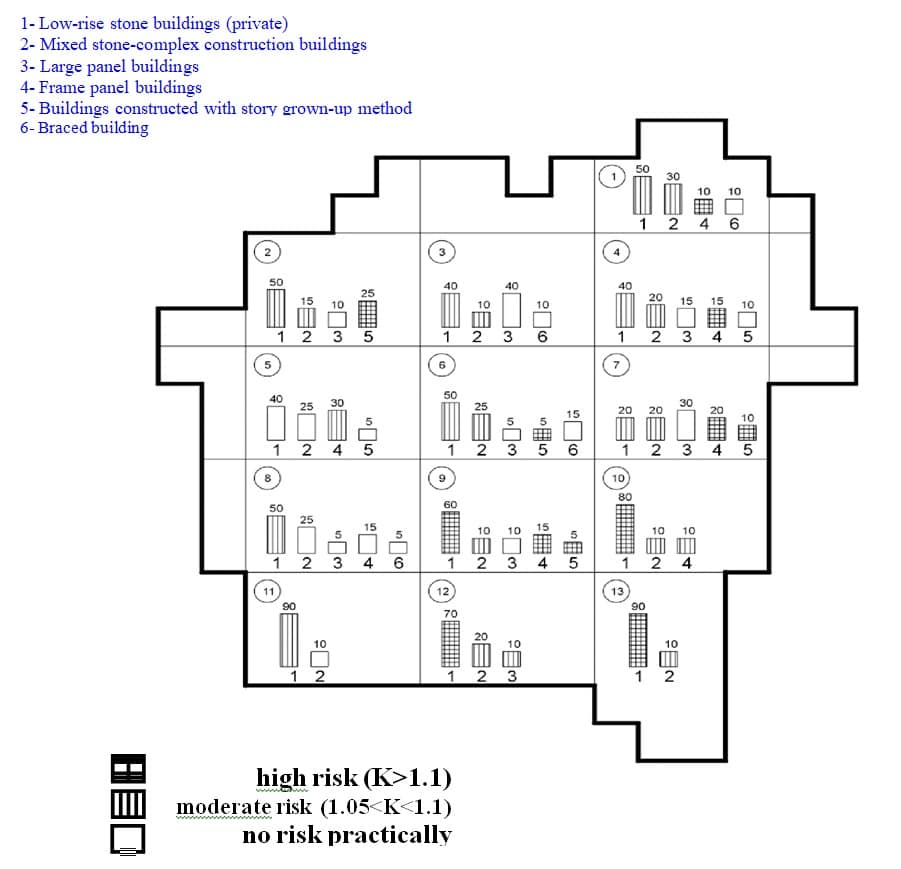

إن تحليل جميع آليات وتقنيات تقدير الخطر الزلزالي يظهر أن جميعها يعتمد على مبدأ عام واحد ألا وهو التجميع الإحصائي والبياني الهائل الكم والنوع الذي يشمل جميع مفاصل وتفاصيل عوامل الخطر السيسمي مما يسمح بتشكيل قاعدة بيانات كبيرة وضخمة جدا ومن ثم يتم تحديد وتقدير الخطر السيسمي مرحلة بعد مرحلة أي بشكل تدريجي ومن هنا يتم تمثيل جميع تفاصيل عوامل الخطر السيسمي بشكل مرحلي مما يؤدي في النهاية إلى تكوين خريطة تسمح بإظهار مناطق الخطر السيسمي العظمى حيث توضع بلون قاتم (حيث أن اللون القاتم يشير إلى أن هناك عدد من العوامل قد تضافرت لزيادة الخطر السيسمي، كما توضع مناطق أخرى من الخريطة بلون فاتح لتظهر بأن شدة الخطر السيسمي هنا ناجمة عن تضافر عدد محدود من عوامل الخطر، يبين الشكل(8) خريطة تقدير الخطر الزلزالي لمدينة يريفان في الجمهورية الأرمنية المعدة في العام 1998.

إن هذه الطريقة اعتمدت أساسا في تصميم برنامج (HAZUS) الأمريكي والذي يستخدم في إنشاء خرائط الخطر السيسمي، ولا شك في أن تقدير الخطر السيسمي سوف يتطلب قاعدة بيانات كبيرة ومتعددة والتي تحتاج لسنوات عديدة أو ربما لعقد من الزمن أو أكثر وذلك في العديد من بلدان العالم لا سيما أن هذه المسائل والقضايا لم تطرح من قبل في معظم بلدان العالم المتخلفة وكذلك تقييم الخطر السيسمي في أمثال هذه البلدان المتخلفة لا يشكل أهمية تذكر بسبب ضعف كوادرها العلمية وقلة خبرتها مما يعيق عمليات الدراسة المعمقة والتفصيلية. ولهذا السبب فقد ابتكرت طريقة للتقدير السريع للخطر السيسمي في أمثال هكذا بلدان من قبل البرفسور الأرمني بالاسانيان حيث أن قيمة وشدة الخطر السيسمي تعتمد على استخدام العوامل العامة الثلاثة التالية:

1- العلاقة بين الخطر السيسمي ودرجة الاستقرار السيسمي للمنشآت والأبنية.

2- العلاقة بين مساحة المنطقة المشغولة بالابنية والمنشآت ذات الاستقرار السيسمي الضعيف والمساحة الكلية للمنطقة المدروسة.

3- العلاقة بين عدد السكان القاطنين في الأبنية والمنشآت ذات الاستقرار السيسمي الضعيف و بين عدد السكان الكلي للمنطقة المدروسة. مع الأخذ بعين الاعتبار عند تقدير الخطر السيسمي الوقت حيث أن التوقيت الليلي سيكون الأسوأ من أجل تقدير الخسائر المادية والبشرية المحتملة. أما المعيار الثاني الهام لهذه الطريقة والمأخوذ بعين الاعتبار فهو أن تقدير الخطر السيسمي للمنطقة المدروسة ينطلق من مبدأ تكرارية الأحداث السيسمية القوية فيها وذلك وفقا لقانون تكرار الزلازل.

إن هذه الطريقة لتقدير الخطر السيسمي لقيت قبولا كبيرا في المؤتمر الدولي السيسمولوجي الخامس المنعقد في فرنسا 1995 وتم تبني هذه الطريقة لتطبق دوليا في الدراسات العملية كإحدى الطرائق المقبولة رسميا لتقدير الخطر السيسمي.

وقد طبقت هذه الطريقة في كل من أذربيجان- جورجيا- إرمينيا، حيث طبقت هذه الطريقة في إرمينيا على المدن الكبرى والبلدات والتجمعات السكانية التي بلغ تعدادها 50000 فما فوق، يبين الشكل(9) خريطة الخطر الزلزالي على نماذج متنوعة من المباني في مدينة يريفان.

كنتيجة نهائية لكل ما ذكر في الأعلى فإنه يتأثر السجل الزلزالي للحركة الأرضية بثلاثة عوامل هي:

– صفات المصدر (Source).

– المسار الموجي (Travel path).

– ظروف الموقع (Local condition) وتشمل الطبوغرافية والتربة.

وبالتالي تشتمل نماذج تحليل الخطر الزلزالية ورسم خرائط التمنطق الزلزالي لموقع معين على تكامل الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية والزلزالية والتي من خلالها يمكن تقييم مستوى الخطر وتحديد معامل الأمان الزلزالي بدقة.

أهم الأجراءات الخاصة للوقاية من الخطر الزلزالي:

1- تحديد النطاق الزلزالي الذي تقع ضمنه المنطقة أو البلد المدروس.

2- تحديد مقدار الشدة والقدر الزلزالي التاريخي للمنطقة المدروسة.

3- تحديد مقدار الكثافة السكانية في المنطقة المدروسة فيما إذا كانت مرتفعة أو منخفضة، وكذلك فيما إذا كانت متجانسة أم لا.

4- وجود منشأت هامة كالسدود ومنشأت المركبات الكيميائية في حدود المنطقة المدروسة.

5- يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وجود أو عدم وجود المنشأت الصناعية الخطرة، ومنشأت الطاقة النووية.

6- عند إنشاء تجمعات سكنية وتجمعات أخرى على الترب وأساس صخري غير مناسب في المنطقة المدروسة قد يؤدي ذلك إلى كوارث بشرية.

7- يجب تلافي النقص في الملاحظات والتوثيقات حيث أن وجود المعلومات والمعطيات والأحصائيات سيساهم في تقييم الخطر الزلزالي بشكل صحيح سواءاً في الوقت الحالي أو مستقبلاً.

8- يجب تلافي الأستعدادات الضعيفة من قبل الحكومات في المناطق المدروسة، حيث يجب تأمين فرق ومجموعات انقاذ وطوارئ على مدار الساعة سواءاً قبل الزلزال وخلال وحتى بعده.

9- يجب رفع وعي المواطنين لكيفية التصرف خلال فترة الزلزال أو قبله أو بعده.

10- يجب تلافي النقص وأحياناً الغياب الكامل لفرق إزالة الأنقاض والأجزاء، وكذلك للمعدات المستخدمة.

كما إن معايير التصميم المقاومة للزلازل ينبغي أن تتوفر فيها الشروط التالية:

1- أن تقاوم الزلازل الطفيفة دون أضرار .

2- أن تقاوم الزلازل المتوسطة دون أضرار إنشائية ولكن مع احتمال تعرضها لبعض الأضرار غير الإنشائية.

3- أن تقاوم الزلازل الكبيرة التي تعادل في شدتها أقوى ما تعرضت له المنطقة من هزات أرضية دون انهيار مع حدوث أضرار إنشائية محددة قابلة للإصلاح.

الشكل(7)

الشكل(8)

الشكل(9)